贝蒂·杜昂:一位越南裔美国人的成长与社区的奋斗

贝蒂·杜昂说,她在越南裔美国人社区中交谈的每个人对1975年4月30日都有不同的感受,那天美国士兵撤离南越,战争正式结束。但他们都认同它的重要性。

就在那一天两年后,杜昂新婚的母亲在一个渔船上,与丈夫一起在深夜逃离越南,船上挤满了人。她无助地看着她的兄弟被海盗抓获,她的兄弟当时在另一艘船上。他们的生存是不确定的。

44岁的杜昂谈到她的家人时说:“这仍然是他们生活中非常痛苦的一部分,我不知道他们是否已经完全摆脱或完全处理了这个问题。”

对于她父母那一代人来说,那一天标志着他们祖国的沦陷和哀悼的一天。杜昂的同龄人对此的看法略有不同。

她说:“当我和我的第二代同事和同行谈话时,他们说这是我们作为散居群体身份的开始。这就是我们最终来到美国的方式。”

今天,杜昂是圣何塞越南裔美国人散居群体成长和影响力的一个例子。从战争结束后数万名难民的到来开始,这个社区不断壮大,其政治权力也随之增强,这源于对文化理解的需求,以及关键事件,比如一名越南裔美国母亲被警察杀害。

杜昂在这座城市长大,就读于当地学校,后来去了加州大学伯克利分校和戴维斯分校。毕业后,她成为了一名律师,然后开始为该县的公共部门工作。

去年11月,她当选为圣克拉拉县监事会的第一位越南裔美国人。一些人说,她的成功源于她与不同的投票群体建立联系的能力,这种能力源于她在社区中的成长经历以及她对公共服务的依赖。

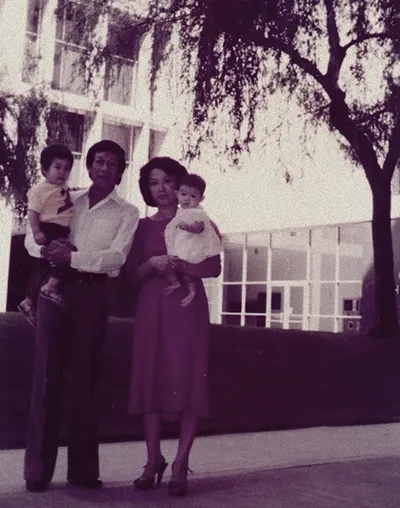

杜昂出生在圣何塞,她的父母在圣克拉拉县的难民安置计划的帮助下抵达这里;她的叔叔在逃离海盗后,最终去了澳大利亚。

她在学校里学习英语,学得比她的父母快,而且她经常发现自己在家长会、医疗预约和车辆管理局为他们翻译,这是许多移民和难民的孩子都熟悉的一种经历。

杜昂说:“那也正值警察和急救人员还没有语言线路或语言通道的时候,所以当拨打911时,我也自愿帮助翻译这些非常紧急的情况,”她认为孩子永远不应该这样做。

在圣何塞市中心的第8区住房中长大,杜昂认为整个世界看起来就像她周围五街区的半径,主要由越南裔和拉丁裔家庭组成,在温暖的月份,由于缺乏空调,门整天都开着。许多家庭依赖县里的服务来帮助维持生计、维持生活和获得医疗保健。

杜昂赞扬该县张开双臂欢迎越南难民,并在关键时刻为她的家人提供支持。

然而,她在公共服务部门的工作受到她家人对实施不善或文化上不敏感的安全网计划的经历的影响,这些计划没有考虑到人们可能需要援助的不同方式。

她说:“它总是差强人意,而且总是给世界增添一种混乱感。我们吃什么、怎么吃、住在哪儿、怎么生活以及这意味着什么,这总是别人的决定。”

今天,越南裔美国人文化有助于定义圣何塞和该地区,多年来,政客们已经理解了该群体作为一个令人垂涎的投票集团的价值。根据美国人口普查局的数据,约有122,000名居民自认为是越南裔美国人,占该市人口的10%以上。

但越南裔美国人必须克服沿途的无知、种族主义、系统性排斥以及文化和语言障碍,才能取得重大进展。

“我们不被需要”

当杜昂长大时,她的家人经历了直白的种族主义和偏执,人们对她的父母使用侮辱性词语,或者告诉她的父亲学英语或回他的国家。

越南难民抵达美国时正值动荡时期。根据圣何塞州立大学社会学和亚裔美国人研究教授轩·德·杜的说法,这个国家正处于经济衰退时期,战争本身也在造成分裂。

杜说:“有些人对难民感到高兴。有些人对难民不满意。你大约有10万人左右来自一个饱受战争蹂躏的国家,其中许多人来的时候 literally 身无分文。所以对他们来说,这是一段非常痛苦的经历。”

杰拉尔德·福特总统为了避免“贫民窟化”,下令将来自越南的第一批难民分散到美国的不同地区。

杜说,这瓦解了大家庭和在难民营互相认识的人的网络,使他们更难找到稳定。福特的计划并没有持续多久,因为难民团体最终聚集在温暖的地区,如橙县、湾区和德克萨斯州,根据移民政策中心的数据。

杜说:“当我们刚来的时候,就通过了所有针对我们这样的人的法律,因为我们不被需要,就像每个社区都经历过的那样。有时人们倾向于忘记这一点。有时,成功滋生了这样一种观念,即美国是功绩至上的土地,它是一个开放的社会,但事实并非如此。它可以是,但还没有完全实现。”

政府奶酪

杜昂回忆说,她和其他低收入家庭如何从食品银行领取所谓的“政府奶酪”。杜昂说,对于一个大约90%的人口患有乳糖不耐症的群体来说,这根本不是一个可行的选择。

这只是她在成长过程中经历的有时笨拙的公共福利方法的一个例子。她了解到,建立有效的安全网计划需要集体投入,并以同情心为具有不同背景和经历的人设计。

为了获得医疗保健,她的母亲经常不得不制定复杂的公共交通计划,在圣何塞的一个地区看初级医生,然后被送到城市另一边的专科医生那里。

她并不孤单。几十年后,一项2012年的县研究表明,越南裔美国人仍然面临身心健康挑战,以及代际冲突和难以驾驭县服务的问题,根据该县的说法。为了帮助解决这些需求,前圣克拉拉县监事戴夫·科尔特斯和辛迪·查维斯(杜昂曾担任他们的幕僚长)帮助牵头于2021年在森特路开设了越南裔美国人服务中心,靠近越南裔美国人社区和企业。

该中心旨在成为一站式商店,提供文化胜任服务,包括心理和行为健康、综合健康中心、牙科诊所、药房、社会服务和针对老年人的营养计划。杜昂是该县该项目的负责人。

杜昂谈到公平服务和中心时说:“为什么我们需要这么长时间才能拥有这些?”

她说:“需要有更多的越南人代表。需要有更多的拉丁裔代表。需要有更多的南亚人代表。我们的民选机构还没有像我们的社区那样。”

对于杜昂和大多数越南裔美国人社区来说,这种代表的必要性大约在二十年前变得更加紧迫。

警察杀害碧·考·蒂·陈

2003年夏天,杜昂在迪安萨学院就读,当时她和社区中的许多人一样,对一名越南裔美国妇女被警察枪杀感到震惊,这名妇女在圣何塞的家中经历了精神健康危机。

碧·考·蒂·陈是一个体重不到100磅的小女人,是两个年幼男孩的母亲,她正在与精神健康作斗争。当圣何塞警察查德·马歇尔接到关于陈在她北区公寓发生家庭问题的电话时,他杀死了她。

陈手里拿着一个越南风格的蔬菜削皮器,被称为刀刨。马歇尔后来表示,他认为那是一把刀,他认为她要杀了他。在与陈对峙几秒钟后,他朝她的胸部开枪,她死在厨房的地板上。

杜昂说:“当这个故事第一次曝光时,我们在电视上听到,这位妇女用一把屠夫刀袭击了警察。”只有通过在罕见的公开大陪审团诉讼中的证词,才披露了更多细节。

杜昂说:“然后,当我们看到它和每一个亚洲家庭里的那个蔬菜削皮器是同一个时……这真的很令人心碎。”

这次杀戮引发了抗议、游行以及社区内部对警察如何对待美国社区居民的清算。它帮助麦迪逊·阮在2005年进入圣何塞市议会席位,成为该市第一位当选的越南裔美国人。

45岁的圣何塞居民、律师、前市议员谭·阮说,在陈被杀之前,越南裔美国人社区较少参与当地政治,并且经常被权力掮客和市政厅内的当权派视为事后才考虑的事情。

阮说:“因为我们很穷,我们忙于谋生,我们不了解政治或公民参与。因此,出于无知,出于经济和文化上的不利,也因为制度的设计,是为了让亚洲人保持沉默。这就是心态,以及80年代和90年代的情况。”

他回忆说,在市长汤姆·麦克纳里少数民族事务顾问小组任职期间,每月都会举行会议,市长告诉小组情况进展顺利,但没有征求他们的意见。

阮说,在20世纪90年代,社区开始抱怨市议会和市政人员中缺乏越南裔美国人的代表,以及申请市政合同或赠款的明确途径。作为回应,一名市政厅的使者被派去告诉社区,他们被听到了,但不要通过推举越南裔美国候选人来“让自己负担”,也不要混淆“平等权利和平等代表”,阮说。

他说:“情况总是如此,直到人们站出来、聚在一起并通过他们的选票采取行动,情况才不会改变。陈被杀“唤醒了人们,我们需要站起来,我们需要提高我们的声音,我们需要一起行动,一起投票。”

亚洲法律联盟的执行董事理查德·孔达也帮助在陈被杀后成立了正义与问责联盟,呼吁在圣何塞的警务工作中提高文化敏感性。

孔达说,枪击事件改变了圣何塞许多越南裔美国人社区的主要关注点,使其远离了他们祖国的问题,这些问题仍然在集体意识中挥之不去。

孔达说:“对于他们中的许多人来说,他们并没有真正向内看,从地方或州政府的政治角度来看。这可能是一个触发点,我不知道你是否想称之为触发点,但它可能导致一些人思考,‘嘿,我们可能需要在当地参与更多。’”

杜昂称陈的死亡是她自己和她的社区的“决定性时刻”,当她谈到她时,她仍然会情绪激动。

她说:“陈女士的遇害——这是我们第一次面临的现实,作为一个整体,作为一个社区,在那个时候,这个问题确实是不可否认的,存在挑战。在这个国家,警察和社区之间存在裂痕。”

杜昂小时候在警察互动中为她的社区翻译,她说这些经历激励她在2014年帮助制定语言通道政策。该县在此基础上建立了,于2020年建立了专门的语言通道部门。

她说,那是她和她的父亲在那段时间里对执法部门意见一致的罕见时刻。

杜昂说:“我的父亲一直非常、非常、非常支持警察,非常支持法律和秩序。”然而,随着越来越多关于这次杀戮的细节浮出水面,“他和我的确都同意,重大的失误、固有的偏见、伪装的种族主义——这些都在起作用。”

更多代表

从那时起,该社区的权力和影响力不断增长,而且几十年来,政客以及市、县官员一直在争取越南裔美国人的选票。他们经常出现在大世纪购物中心和越南城购物中心附近的庆祝活动或活动中,与居民交谈。一些人穿着被称为奥黛的越南传统服装,或者携带南越的国旗,并学习越南语的简短短语以表达团结。

但拥有一席之地是最近的成就。

在过去的50年中,只有五位越南裔美国人当选为圣何塞市议会议员,而杜昂是第一位成为县监事的人。

圣何塞州立大学的教授杜将杜昂的选举胜利归功于她能够吸引不同选区(不仅仅是越南裔美国人)的共同人性,他说这代表着社区政治家的成熟。

他说:“她能够建立这个联盟,不仅被视为一位伟大、令人惊叹的年轻政治家,而且是一位真正了解如何运作体制以造福我们所有人,而不仅仅是她自己的越南裔美国人社区,因为这不足以选举她。她真的可以连接来自不同社区的许多这些精彩故事。”

展望未来,回顾过去

今年标志着圣何塞的许多越南裔美国人成为社区半个世纪。随着文化不断变化,新一代人将长辈的记忆和感受铭记于心,但也持有不同的担忧,例如如何最好地尊重过去。

杜昂和许多越南裔美国人一样,说她面临着一个“持续的谈判”,即如何与她年轻的、第三代的女儿分享她的越南裔美国人身份,以及什么需要强化,什么需要放弃。

她说,当她告诉她的女儿时:“我们的祖先、我们的遗产、我们为什么吃某些食物、我们为什么做某些事情、我们的文化传统和仪式——都起源于一个叫做越南的国家。”

杜昂说:“我希望我的女儿能尽可能多地学习,尽可能多地了解她祖父母的美国之旅,以及这如何转化为我们为什么需要在社区中互相照顾。”

杜指出,几十年来,当各团体为西贡沦陷举行年度纪念活动时,各代人之间有时会出现紧张关系,或者对他们的经历产生脱节。他将此归因于美国学校对战争缺乏教育,而且长辈有时可能不愿分享有关他们的创伤、内疚和记忆的细节,因为他们想保护年轻人免受其影响。

许多最终在圣何塞定居的越南难民被迫从职业上重新开始,面临重大挫折。即使他们在越南是商业专业人士、教育工作者或高级军官,在美国,有些人也不得不学习新技能才能成为工程师或装配线工人,另一些人则成为了清洁工和洗碗工,而另一些人则开设了餐馆和杂货店,其中一些店铺得到了广泛的推广,比如李氏三明治。

纪念活动很重要,特别是对于老一辈人来说,“以重温他们的友谊,共同融入社区,一起吃饭,一起哭泣,只是在一个他们不必向人们解释他们为什么会感觉自己感觉到的空间,”杜说。

普利策奖获奖作家、教授阮越清也谈到了越南裔美国人在努力确保年轻一代了解他们长辈和战争的历史,同时让他们有足够的自由摆脱可怕的经历,创造自己的道路时所面临的困难。他年轻时就随父母逃离越南,在圣何塞长大。

他从托尼·莫里森关于奴隶制的未发表小说《宠儿》的结论中汲取灵感,莫里森写道:“这不是一个要传下去的故事。”

阮说:“这不是我们应该避免的故事,但它也不是我们应该传给下一代的故事。这两件事是矛盾的,但它们同时存在,因为我们还没有摆脱历史。我认为对于越南战争来说也是如此。这是我们应该记住的事情,但也是我们不应该传下去的事情。我们怎么做呢?”他说。“我认为这是一种平衡,是我们面临的挑战的一部分。”

不可否认的是,越南裔美国人社区在圣克拉拉县的政治和文化地位不断提高,这在西贡沦陷后的最初几年可能很难看到。

杜昂说:“从我的童年到成年,在某个时刻发生了一些转变,现在我们受到了欢迎。”

她说:“这是天壤之别。我希望我能回去告诉我的年轻的自己,这个世界变得更好了,它改变了。这种生活变得更加融洽,充满了欢乐,你将为自己是越南裔美国人而感到自豪。”